对噬菌体φX174的研究揭示了治疗抗生素耐药性感染的潜力。φX174在噬菌体治疗和分子生物学中具有重要意义,其独特的细胞裂解机制可能为创新抗生素铺平道路。

φX174是一种噬菌体,因其在对抗抗生素耐药细菌方面的潜力而进行了研究,为开发替代抗生素提供了新的见解。

在 COVID-19 时代,“病毒”这个词激起了传染、疾病甚至死亡的想法。但是,如果有一种病毒——一种非常微小的病毒,每半小时能够自我复制数百次——可以治愈对所有已知抗生素具有抗药性的严重细菌感染呢?正是这种希望促使亚瑟和玛丽安·哈尼施生物化学纪念教授比尔·克莱蒙斯(Bil Clemons)研究这种名为φX174的病毒。

了解φX174

φX174是一种噬菌体,或者更简单地说,是一种噬菌体:一种靶向细菌细胞的病毒。从人类的角度来看,φX174过着简单的生活:它找到宿主细菌,停在它的表面,将一串DNA注入细菌细胞,一遍又一遍地复制它的DNA,迫使细胞制造病毒蛋白,将DNA和蛋白质组装成新的病毒粒子(噬菌体的拷贝),然后打破细菌的细胞壁,使病毒粒子可以找到其他宿主进行感染。

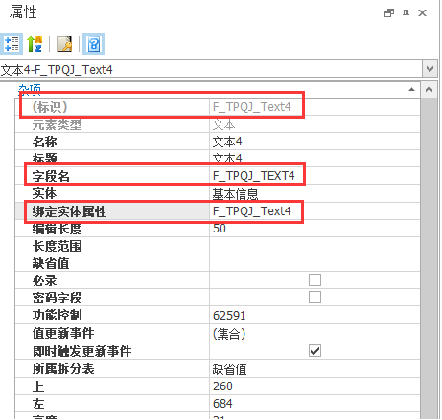

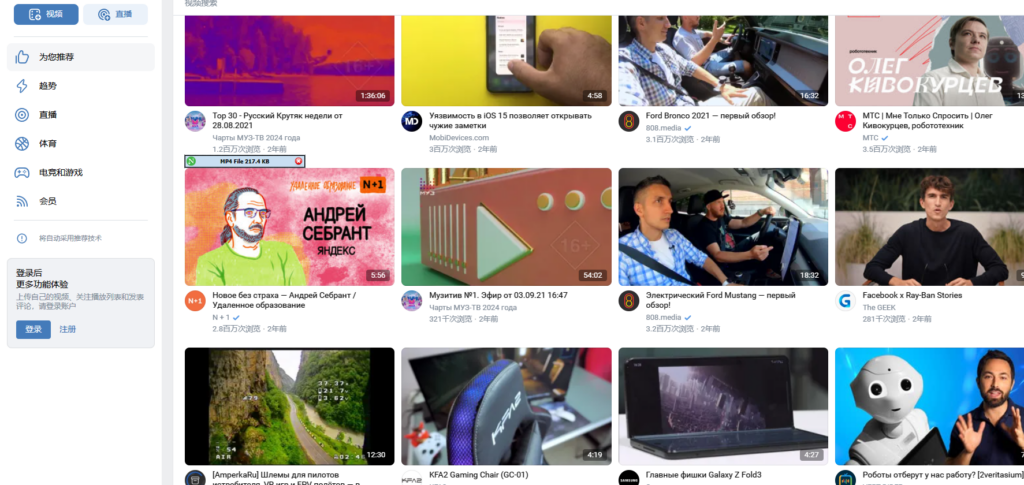

ΦX174从其细菌宿主中逸出。膜中是YES复合物(大肠杆菌酶MraY [青色],噬菌体蛋白E [黄色]和大肠杆菌伴侣SlyD [紫色]),其中蛋白E通过抑制MraY破坏肽聚糖合成,从而破坏细胞壁[tan]。

克莱蒙斯团队在最近发表在《科学》杂志上的论文中阐明了这种逃逸机制,“噬菌体编码的蛋白质抗生素来自φX174的机制”。依靠单颗粒电子冷冻显微镜的图像,揭示了φX174的E蛋白与其细菌宿主的蛋白质MraY和SlyD结合形成稳定的复合物——YES复合物。这导致细胞裂解:细菌细胞壁的破坏和细菌的死亡。

噬菌体发现的历史背景

φX174 在科学家的雷达上已经有大约 100 年的历史了。在20世纪初,噬菌体的存在只是理论上的。英国细菌学家弗雷德里克·托特(Frederick Twort)和魁北克科学家费利克斯·德·赫雷尔(Félix d’Herelle)独立工作,根据实验室中细菌培养物的行为假设噬菌体的存在。有时,当细菌应该在培养皿上增殖时,在没有细菌生长的地方会出现有光泽的斑块——斑块。通过过滤器将这些样品捕获细菌,同时允许它们微小的隐形杀手通过。无论成功通过滤光片的是什么,它都太小了,无法用显微镜看到。

构成YES复合体的元素示意图。

1917年在巴黎工作的D’Herelle认为,这些杀手一定是吃细菌的病毒,并准备测试这一理论。根据都市传说,正如克莱蒙斯所说,德赫雷尔反复过滤污水,然后饮用,看看是否可以安全饮用。他觉得自己没有受到伤害,所以他向他的实验室助理喝了一口,他也没有改变。然后,D’Herelle将过滤后的污水交给了一名患者,一名患有严重痢疾的小男孩,濒临死亡。有了这种噬菌体鸡尾酒,其中很可能包括φX174,这个男孩很快就恢复了健康。

来自欧洲各地的研究人员来到巴黎与d’Herelle合作。克罗地亚微生物学家弗拉基米尔·塞尔蒂奇(Vladimir Sertič)就是这样一位研究人员,他在d’Herelle的实验室工作了十年。塞尔蒂奇和他的助手尼古拉·布尔加科夫(Nikolai Boulgakov)为已知的噬菌体设计了一种分类法。在Sertic的分类方案中,φX174的异国情调的名字只是“针对多种细菌的第十个[罗马数字X]系列噬菌体中的第174种病毒”,属于φ类:对多种细菌起作用的噬菌体。噬菌体疗法继续治愈细菌性疾病,但它也杀死了细菌,可能是因为研究人员还不知道如何纯化噬菌体复制的副产物,例如细菌碎片,这些碎片可能是有毒的。

噬菌体治疗和研究的发展

噬菌体研究和治疗在第二次世界大战的压力下变得支离破碎。对于西方盟国来说,高效青霉素的生产完全使噬菌体疗法黯然失色,成为细菌感染的唯一解决方案。青霉素是一个军事秘密,不与东方盟国或轴心国分享,因此苏联医生继续使用噬菌体进行治疗,这种做法今天在前苏联国家仍然存在。

尽管噬菌体在二战后的几十年里失去了西方国家医学研究人员的青睐,但研究科学家对它们着迷。φX174虽然只是数十亿种不同类型噬菌体中的一种,但作为分子生物学发展领域的有用实验工具,它走在了生产线的前列。

1957 年至 1977 年在加州理工学院担任生物物理学教授的 Robert L. Sinsheimer 在开发 φX174 作为模式生物方面发挥了重要作用。他的实验室对φX174的基因组进行了定位,并发现了许多更有趣的特征。辛斯海默在1991年的一次口述历史采访中讲述了这个故事,他邀请加州理工学院生物学教授马克斯·德尔布吕克(Max Delbrück)在1950年代初在爱荷华州立大学(Iowa State University)发表一系列演讲,当时辛斯海默当时在爱荷华州立大学任教。“他(德尔布吕克)的噬菌体工作让我们大吃一惊,”辛斯海默说。“这绝对是光荣的。”

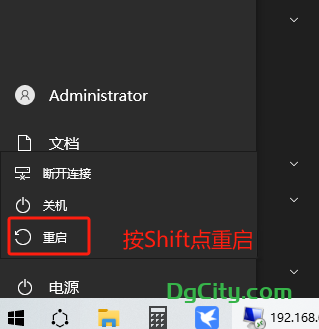

Max Delbrück与噬菌体组,1949年。从左到右:Jean Jacques Weigle、Ole Maaloe、Elie Wollman、Gunther S. Stent、Max Delbrück 和 G. Soli。图片来源:Ross Madden,Black Star。1949-02,1.3.1-16,加州理工学院照片。加州理工学院档案馆和特殊馆藏

德尔布吕克在战前最初在哥廷根大学接受物理学家培训,当时他正在加州理工学院建立一支噬菌体研究人员队伍,并利用病毒来探索分子遗传学的奥秘。辛斯海默在1953年休假六个月期间来到加州理工学院,学习如何使用噬菌体。有一天,当坐在德尔布吕克的办公室里讨论如何进行病毒学时,两人得出结论,研究最小和最简单的噬菌体可能会有所帮助,以更好地了解病毒结构和复制。Sinsheimer审查了噬菌体候选物,确定了φX174,从英国和法国的实验室获取了样本,并开始工作。

基于φX174的科学开始了一系列第一。在1966年的一篇文章中,辛斯海默将φX174称为“multum in parvo”:拉丁语的意思是“多在少”。在整个 1950 年代和 1960 年代,φX174 不断让研究人员感到惊讶。1959年,在加入加州理工学院两年后,辛斯海默确定φX174只有一条DNA链,它被注射到宿主细胞中以开始复制。这是一个惊喜,因为DNA在几年前才被发现具有双螺旋结构。1962年,辛斯海默推测φX174的DNA形状像一个圆环,这是分子生物学家尚未看到的。1977年,剑桥大学的弗雷德里克·桑格(Frederick Sanger)是第一个对基因组进行完全测序的人,为他赢得了1980年诺贝尔化学奖。该基因组属于φX174。噬菌体本身是从辛斯海默那里获得的。

到1970年代后期,φX174的大部分生命周期已得到很好的了解,但不确定性仍然存在。据推测,φX174通过阻断肽聚糖层(所有细菌细胞壁中的关键保护屏障)的合成而脱离了其细菌宿主,就像青霉素和其他药物抗生素一样。

对于大多数噬菌体,科学家们已经学会了它们如何制造专门的酶,即内溶素,这些酶可以降解构成肽聚糖层的糖-氨基酸聚合物。但这些酶太大,无法包含在像φX174这样的微小噬菌体的DNA中。

φX174的现代研究

“φX174基因组非常小,”克莱蒙斯解释道。“如果你要编码一些以溶菌酶的方式实现细胞裂解的东西——一种在我们的眼泪和唾液中发现的酶,通过模仿内溶素来提供对细菌的保护——那么φX174基因组上就没有其他蛋白质的空间了。φX174是一组病毒的一部分,这些病毒太小而无法具有复杂的裂解机制,因此这些噬菌体必须进化出非常简单的裂解细菌细胞的方法。

不同的噬菌体和抗生素在过程中的不同阶段干扰肽聚糖的合成。φX174 的 E 蛋白靶向 MraY,这是一种催化肽聚糖前体合成的膜酶。为了完成其破坏性工作,φX174的蛋白质E需要另一种蛋白质SlyD,它从细菌宿主那里劫持了这种蛋白质。“这是一个谜,”克莱蒙斯说,“因为SlyD没有理由在这里采取行动。它通常不与MraY交互,它有一个完全不同的工作。然而,不知何故,这个过程需要 SlyD。

这三种药物,一种病毒,两种来自宿主,组成了 YES 复合物:MraY、蛋白 E、SlyD。从本质上讲,φX174 的 E 蛋白与 MraY 缠绕在一起,抑制了 MraY 的酶活性。SlyD 结合并稳定蛋白 E 和 MraY 复合物,而不接触 MraY。

对未来抗生素开发的影响

这一发现有望帮助研究人员实现噬菌体作为抗生素治疗药物的最初承诺。在过去的一个世纪里,抗生素挽救了无数人的生命,但新型抗生素的发明已经无法跟上细菌对它们产生耐药性的能力。细菌也会发生变异以抵抗噬菌体,但与需要大量人类努力来改善其结构的药物抗生素不同,噬菌体本身可以发生突变,从而对抗新的细菌防御。我们体内有大量的噬菌体,数以亿计。克莱蒙斯和该领域的其他研究人员希望,在正确的时间编组正确的噬菌体来解决细菌感染可以创造一种新的、更持久的抗生素,当我们面对抗生素耐药细菌时,我们越来越需要这种抗生素。

暂无评论内容